幼児期の食事のポイント

更新日:2022年12月5日

ページ番号:22495829

楽しく、おいしく、一緒に食べよう

毎日の健康を維持するほかに、著しい成長を支えるための栄養が必要です。

また、この頃の食生活は、大人の食事へ移る足がかりといえ、良い食習慣を身につけましょう。

栄養をとるだけでなく、楽しみながら食事ができるような雰囲気づくりをこころがけましょう。

1.食事のポイント

5.レシピ集

<料理では・・・>

(1)塩分・糖分を控えてうす味をこころがける

(2)いろいろな食品の味を経験させる

(3)食べやすい固さや形にする

<食生活では・・・>

(1)自分で食べる意欲を育てる

(2)食生活のリズムを整える

1歳から3歳くらいの子どもが食べる量の目安は、大人の2分の1から3分の1程度です。この時期は個人差もあるので、成長する過程や、運動量が増えることなどによって、食べる量も変わりますので、あまり心配しすぎないようにしましょう。

また、食べる量は日によって違ってくるので、3~4日程度は様子をみてみましょう。

目安量の表を参考に、量よりも、いろいろな食材をまんべんなく食べるようにしましょう。

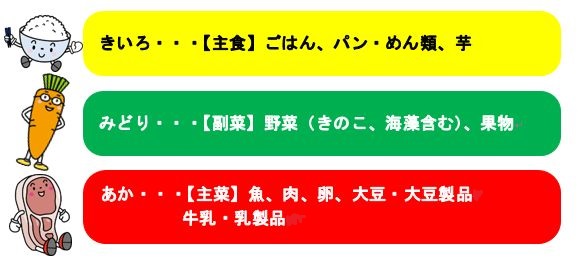

きいろ【主食】は『力のもとになる』、みどり【副菜】は『調子を整える』、あか【主菜】は『血・肉・骨になる』とそれぞれ働きが異なります。3色をそろえて食べるようにしましょう。

思い当たることはありませんか?チェックしてみましょう。

- 夜寝るのが遅く、朝起きるのが遅いなど、生活が不規則になっていませんか?

⇒生活リズムが不規則なことで体内のリズムも乱れ、食事の時間に空腹にならず間食などが多くなり、朝・昼・夜の3食の食事量が減ってしまうという悪循環に陥ります。生活時間を見直し、早寝・早起き・朝ごはんを心がけ、生活リズムを整えましょう。

- 目安以上に多く盛り付けていませんか?

⇒子ども本人の食べられる量を今一度確認しましょう。

- ひとりぼっちで食べさせていませんか?

⇒一緒に食べることで、楽しい場となり、食欲がアップします。

- 積極的に自分から食べていますか?無理強いしていませんか?

⇒食事時間が楽しくなると、積極的に食べるようになります。

- 間食の頻度が多くありませんか?また、食事量が少ないからといって、おやつやジュース、牛乳を与えすぎていませんか?

⇒間食の頻度が多いと、子どもの胃は小さいため空腹を感じにくくなり量が少なくなりがちです。また、おやつやジュース、牛乳をとることで空腹時間が短くなり、食事をとれなくなり、またおやつやジュース、牛乳をとる、という悪循環に陥りますので、量に気をつけて、朝・昼・夜の3食に比重をおいて食事をとりましょう。

- 運動不足ではありませんか?

⇒空腹を感じないと、食欲がわかないこともあります。空腹は最高の味付けです。遊びや運動で体を動かし、空腹な時間をつくって、食事時間を迎えられるようにしましょう。

大切なのは『量』より『質』です。

食べられる量が少なくても、まんべんなく食材を使いましょう。

子どもは、胃をはじめ消化器官が小さく、働きも十分でないため、3回の食事だけでは、1日に必要な栄養素が不足しやすくなります。

子どものおやつは『食事』です。3回の食事でとりきれない栄養素や水分を補うものと考え、朝・昼・夜の食事の妨げにならないものを食べましょう。

(1)おやつの量・回数

- 食事の妨げにならないように食品を組み合わせ、量を決めましょう。

<よいおやつの例>

- 牛乳、ヨーグルトなどの乳製品

- おにぎり、ふかし芋、野菜スティックなど

- かぼちゃやにんじん、ほうれん草、そら豆など野菜類を使ったおやつなど

- 季節の果物、またはそれらを素材にしたもの

- 1日1~2回、時間を決めて食べましょう。

- おやつは1日に必要な総エネルギー量の10~15%(1~2歳で90~150kcal、3~5歳で120~200kcal)が適量です。

(2)おやつの注意点

- 袋ごとあげず、食べる量だけ食器に移す。

- なるべく自然の味や色を活かしたものにする。

- 甘すぎるものは避ける。

- おやつをご機嫌とりの手段にしない。

- おやつの後は、歯磨きをしたり、お茶やお水を飲む習慣をつけるなど、虫歯予防をこころがけましょう。

さまざまな味を体験し、伝統的な食事を大切にしましょう。

豊かな味覚を身につけることで、食に対する興味や自分で食べようとする力を育みます。

- 季節ごとの伝統的な行事食を食べることで、季節と食べ物との関係を体験し、豊かな食の感性が育まれます。

カミカミして食べましょう

かむことは、消化を助け、脳を刺激し、あごの発達を促します。固すぎたり軟らかすぎる、また大きさが小さすぎると丸飲みにつながります。いつまでも軟らかいものばかりでは、かむ力がつかないので、段階をふんでステップアップしていきましょう。

大人と同じような固さのものを食べられるようになるのは、5~6歳以降です。決して焦らずに、少しずつかむ練習をしていきましょう。

カミカミチェック

- 口を閉じていますか?

- ほっぺたが動いていますか?

上手にカミカミするためのポイント

- 一度に口の中がいっぱいにならないようにしましょう。

- お茶や牛乳で流し込むことはやめましょう。

- 「ゆっくりよくかんで食べようね」などと、言葉かけとともに大人もかんで見せましょう。

- 急がせないで、時間に余裕をもって食事をしましょう。

- テレビを消したり、おもちゃを片付けるなど、食事に集中し味わって食べられるように環境を整えましょう。

嫌いな理由を探ってみましょう。

酸っぱい、辛い、苦い、臭い、といったものはまだまだ苦手なことがあります。

また、食感が固い、ぱさぱさしているようなものや、ぺらぺらしているものも食べにくいため苦手なことがあります。

嫌いな理由がわかったら、味付けや調理方法を工夫してみましょう。

ただし、食べられない食品もまだたくさんあったり、日によることもあります。

無理強いすることで食事時間が楽しくなくなり、食事自体が嫌にならないように、チャレンジ程度に考えましょう。

味や食感、固さや形状だけでなく、

- 保護者に好き嫌いがある

- 好きなものばかり、好きなだけ与えている

- 食事のマナーにはうるさいほうである

- インスタント食品を使うことが多く、単調な食事になりがちである

といったことも、好き嫌いの原因になります。大人の食生活も一緒に見直してみましょう。

また、食事づくりや準備に関わることで、食材や食事に興味がわいて好き嫌いをなくすことにつながることもあります。

1歳を過ぎると「自分で食べる」様子が見られるほか、行動範囲が広がり食事以外の事にも興味を示します。食事中に落ち着かず、椅子からおりて歩き回るなど、しつけに悩むところです。

- 「いただきます」と「ごちそうさま」の挨拶で、食事の時間と認識させることが大切。

⇒食事と遊びのけじめをつけることにつながる

- 追いかけて食べさせたり、あとでお菓子をあげたりするのは逆効果!

⇒追いかけないで食卓に戻るよう声かけする

- 30分位を限度に片付ける

- 食事に集中できるように

(1)空腹で食事時間を迎えるなど生活リズムを整える

(2)テレビを消し、おもちゃも片付ける

(3)食事の環境を整える

⇒胸とテーブルを同じ高さにして、座面を合わせましょう。

また、足の裏を落ち着かせましょう。

こどもの食事レシピ集では、野菜や肉、魚などを使用したレシピを料理写真と一緒に紹介しています。

![]() 主菜レシピ(PDF:91KB)

主菜レシピ(PDF:91KB)![]() 副菜レシピ(PDF:115KB)

副菜レシピ(PDF:115KB)![]() おやつレシピ(PDF:85KB)

おやつレシピ(PDF:85KB)

◎西宮市では、幼児食講座などの講座や栄養相談を実施しています。

詳細は、「子どもの食事に関する講座」をご覧ください。

◎お父さん、お母さんの健康づくりについては「生活習慣病予防」をご覧ください。

「改善しよう!食事編」では、野菜レシピ(主菜編・副菜編)の紹介をしています。

「食育だより」のご案内

西宮市では、「食育だより」を年2回作成しています。

詳しくは西宮市ホームページ 『食育だより』![]() をご確認ください。

をご確認ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]()